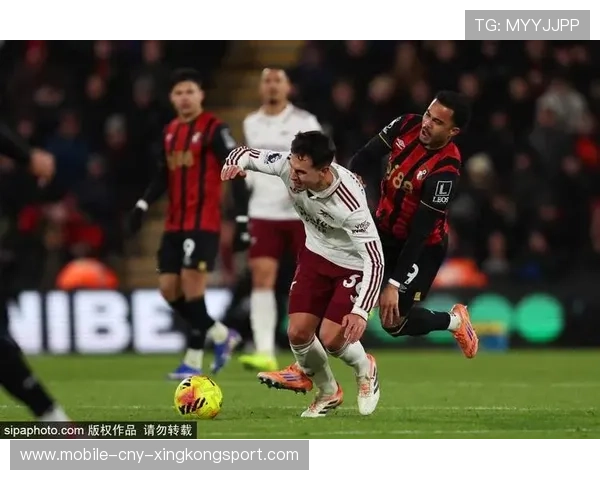

дёӯеңәж–ӯиЈӮпјҡиҗЁеҲ©е·ҙзҡ„зІҫзЎ®жҠўж–ӯйӮЈдёҖеҲ№йӮЈзҗғеңәд»ҝдҪӣиў«жӢүй•ҝпјҢж—¶й—ҙж…ўдәҶеҚҠжӢҚгҖӮиҗЁеҲ©е·ҙеңЁдёӯеңәйҷ„иҝ‘зҡ„еҸҚеә”дёҚжҳҜеҒ¶з„¶пјҢж—ўжңүиә«дҪ“зҙ иҙЁд№ҹжңүеҜ№жҜ”иөӣиҠӮеҘҸзҡ„ж•Ҹй”җжҙһеҜҹгҖӮеҜ№жүӢдјҒеӣҫиҝ…йҖҹеҸҚеҮ»пјҢзҗғеңЁи„ҡдёӢеҮ ж¬Ўзҹӯдј иҪ¬з§»пјҢз©әй—ҙзңӢдјјеңЁжү©еј пјҢдҪҶиҗЁеҲ©е·ҙеҮӯеҖҹйҳ…иҜ»иғҪеҠӣе’Ңжһңж–ӯйҖүжӢ©дәҶжңҖдҪіеҮәи„ҡж—¶жңәгҖӮ

й“ІзҗғдёҚжҳҜзІ—жҡҙзҡ„еҶІж’һпјҢиҖҢеғҸдёҖеҸ°зІҫеҜҶд»ӘеҷЁзҡ„иҝҗдҪңпјҡи§’еәҰгҖҒйҖҹеәҰгҖҒеҜ№ж–№йҮҚеҝғдёҺзҡ®зҗғеј№йҒ“йғҪеңЁд»–зҡ„еӨ§и„‘йҮҢзҹӯжҡӮжј”з®—гҖӮиҝҷж¬Ўй“Іж–ӯеёҰжқҘдёүйҮҚеӣһжҠҘпјҡз«ӢеҲ»з»Ҳз»“дәҶеҜ№ж–№зҡ„жҺЁиҝӣпјӣдёәе·ұйҳҹеӨәеӣһдәҶжҺ§зҗғжқғпјӣ并且йҖҡиҝҮе№ІеҮҖзҡ„и§ҰзҗғдёҺйҳҹеҸӢиҝ…йҖҹиЎ”жҺҘпјҢзӣҙжҺҘеҸ‘иө·ж–°зҡ„иҝӣж”»гҖӮж•ҷз»ғдјҡжҠҠиҝҷж ·зҡ„еҠЁдҪңеҪ“дҪңжҲҳжңҜж•ҷз§‘ж ·жң¬пјҢзҗғиҝ·дјҡжҠҠиҝҷж ·зҡ„зһ¬й—ҙ收и—Ҹиҝӣи®°еҝҶеә“并еҸҚеӨҚеӣһж”ҫпјҢжҲҗдёәиөӣеҗҺи°Ҳиө„дёҺз»Ҹе…ёй•ңеӨҙгҖӮ

д»ҺжҠҖжңҜеұӮйқўзңӢпјҢдјҳз§Җзҡ„й“Ізҗғ并йқһеҠӣйҮҸзҡ„з®ҖеҚ•йҮҠж”ҫгҖӮиҗЁеҲ©е·ҙйҖҡиҝҮжӯҘдјҗи°ғж•ҙпјҢе°Ҷиә«дҪ“дёҺеҜ№жүӢд№Ӣй—ҙзҡ„и·қзҰ»жҺ§еҲ¶еҲ°жңҖдҪіеҢәй—ҙпјҢ然еҗҺеҲ©з”ЁеҶ…дҫ§и„ҡиғҢжҲ–и„ҡеә•зҡ„жҺ©жҠӨпјҢзЎ®дҝқзҗғжқғж»‘еҗ‘е·ұж–№иҖҢйқһйҖ жҲҗеј№еҮәзҗғзҡ„еҚұйҷ©гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶д»–зҡ„и§ҶйҮҺжІЎжңүиў«зӢӯзӘ„еҢ–пјҢ第дәҢжҠўе’ҢеӣһйҳІзҡ„з«ҷдҪҚж—©е·ІеңЁд»–и„‘дёӯе®ҢжҲҗйў„еҲӨгҖӮиҝҷз§Қд»Һе®№ж—ўжқҘжәҗдәҺй•ҝжңҹжҜ”иөӣз§ҜзҙҜпјҢд№ҹжқҘиҮӘеҜ№и¶ізҗғжң¬иҙЁзҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§ЈгҖӮ

жғ…з»ӘдёҠпјҢи§Ӯдј—дёәиҝҷж ·зҡ„й“Іж–ӯе–қеҪ©з»қйқһиЎЁйқўзғӯй—№гҖӮдёҖж¬Ўе…ій”®ж–ӯзҗғиұЎеҫҒзқҖзҗғйҳҹзҡ„йҹ§жҖ§дёҺиҮӘдҝЎпјҢд»Һиў«еҠЁиҪ¬дёәдё»еҠЁзҡ„еҲҶж°ҙеІӯжҳҫиҖҢжҳ“и§ҒгҖӮе°Өе…¶еңЁжҜ”еҲҶиғ¶зқҖжҲ–еҜ№жүӢзҢӣж”»ж—¶пјҢиҗЁеҲ©е·ҙзҡ„иҝҷз§Қж— еЈ°жҢҮжҢҘиғҪзЁіе®ҡйҳҹеҸӢжғ…з»ӘпјҢдёәж•ҙж”ҜйҳҹдјҚжіЁе…ҘеҶ·йқҷдёҺеӢҮж°”гҖӮдёӯеңәеҢәеҹҹз”ұжӯӨжҲҗдёәжҜ”иөӣиө°еҗ‘зҡ„йҮҚиҰҒиҠӮзӮ№пјҢд»–зҡ„еӯҳеңЁи®©ж•ҷз»ғеҸҜд»ҘеңЁиҝӣж”»з«ҜеҒҡеҮәжӣҙеӨҡе°қиҜ•пјҢиҖҢеҜ№жүӢдёҚеҫ—дёҚиЎЎйҮҸд»ҳеҮәжӣҙй«ҳд»Јд»·еҺ»з©ҝйҖҸиҝҷеұӮйҳІе®ҲгҖӮ

жҠҖжңҜи§Јеү–пјҡй“Ізҗғзҡ„з»ҶиҠӮдёҺжҲҳжңҜд»·еҖјжҠҠдёҖи®°жјӮдә®зҡ„й“Іж–ӯжӢҶејҖжқҘзңӢпјҢжҜҸдёҖеӨ„з»ҶиҠӮйғҪжңүд»·星空体育官网еҖјгҖӮйҰ–е…ҲжҳҜи§ӮеҜҹдёҺеҲӨж–ӯпјҡиҗЁеҲ©е·ҙдёҚзӣІзӣ®йқ иҝ‘пјҢиҖҢжҳҜйҖҡиҝҮзңјзқӣе’Ңиә«дҪ“е°ҸиҢғеӣҙ移еҠЁиҜ»еҮәеҜ№ж–№дј зҗғзәҝи·ҜдёҺзҗғе‘ҳйҮҚеҝғгҖӮжҺҘзқҖжҳҜжӯҘдјҗдёҺиә«дҪ“и§’еәҰи°ғж•ҙпјҢд»–еҚҠдҫ§иә«иҝӣе…ҘеҜ№жҠ—пјҢдҪҝй“Ізҗғжӣҙе…·жңүиҰҶзӣ–йқўиҖҢйқһзӣҙжҺҘеҜ№ж’һгҖӮ

еҶҚжқҘжҳҜи§ҰзҗғзӮ№зҡ„йҖүжӢ©пјҢзҗҶжғідҪҚзҪ®ж—ўиғҪж–ӯзҗғеҸҲиғҪдҝқиҜҒзҗғжңқйҳҹеҸӢж–№еҗ‘ж»ҡеҠЁпјҢйҒҝе…ҚеҲ¶йҖ еҜ№жүӢдәҢж¬Ўиҝӣж”»жңәдјҡгҖӮд»ҺжҲҳжңҜи§’еәҰи®ІпјҢиҝҷзұ»й“Іж–ӯеңЁдёӯеңәйҷ„иҝ‘зҡ„д»·еҖјиў«ж”ҫеӨ§гҖӮйҰ–е…Ҳе®ғжү“ж–ӯдәҶеҜ№ж–№ж”»еҠҝзҡ„й“ҫжқЎпјҢеҲҮж–ӯдәҶдј зҗғзәҝи·ҜпјҢи®©еҜ№ж–№зҡ„ж”»еҠҝж— жі•йЎәеҲ©иҝӣе…ҘзҰҒеҢәпјӣе…¶ж¬Ўе®ғдёәе·ұж–№еҲӣйҖ дәҶеҝ«йҖҹиҪ¬е®Ҳдёәж”»зҡ„жңәдјҡпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁжңүйҖҹеәҰеһӢиҫ№и·Ҝзҗғе‘ҳзҡ„йҳҹдјҚйҮҢпјҢиҝҷз§Қж–ӯзҗғеҫҖеҫҖиғҪз«ӢеҲ»иҪ¬еҢ–дёәеҸҚеҮ»пјӣеҶҚж¬Ўе®ғжҸҗеҚҮдәҶж•ҙдҪ“йҳІе®Ҳе®ҪеәҰпјҢд»ӨеҜ№ж–№еңЁеҸ‘иө·еҸҚеҮ»ж—¶еҝ…йЎ»иҖғиҷ‘жӣҙеӨҡйҳІе®ҲеҸҳйҮҸгҖӮ

еҝғзҗҶеҪұе“Қд№ҹдёҚеҸҜеҝҪи§ҶгҖӮдёҖж¬ЎзЁіеҰҘзҡ„й“Іж–ӯиғҪеүҠејұеҜ№ж–№еЈ«ж°”пјҢеўһејәе·ұж–№дҝЎд»»ж„ҹгҖӮйҳҹеҸӢзңӢеҲ°ж ёеҝғйҳІе®Ҳзҗғе‘ҳеңЁдёӯеңәдё»еҠЁжүҝжӢ…йЈҺйҷ©пјҢдјҡжӣҙж„ҝж„ҸеңЁеүҚеңәиҝӣиЎҢеӨ§иғҶи·‘еҠЁпјҢеӣ дёәиә«еҗҺжңүе®үе…ЁдҝқйҡңгҖӮж•ҷз»ғеңЁжҲҳжңҜеёғзҪ®дёҠеҸҜд»ҘжүҝиҪҪжӣҙй«ҳзҡ„иҝӣж”»иҮӘз”ұеәҰпјҢиҖҢеҜ№жүӢеңЁйқўеҜ№иҝҷз§ҚеҺӢеҲ¶ж—¶дјҡеҸҳеҫ—жӣҙеҠ дҝқе®ҲжҲ–еҶ’йҷ©пјҢжҜ”иөӣиҠӮеҘҸеӣ жӯӨиў«ж“ҚжҺ§гҖӮ

е•ҶдёҡдёҺи§ӮиөҸд»·еҖјж–№йқўпјҢиҝҷж ·зҡ„й•ңеӨҙжһҒе…·дј ж’ӯжҖ§гҖӮзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠзҹӯзҹӯеҮ з§’зҡ„ж…ўй•ңеӣһж”ҫпјҢиғҪжҠҠиҗЁеҲ©е·ҙзҡ„еҗҚеӯ—еңЁйқһй“ҒзІүеңҲеұӮиҝ…йҖҹдј ж’ӯејҖжқҘпјҢиөһиӘүдёҺи®Ёи®әжҲҗдёәе“ҒзүҢжӣқе…үзҡ„иүҜжңәгҖӮеҜ№зҗғйҳҹиҖҢиЁҖпјҢжӢҘжңүдёҖдёӘеңЁдёӯеңәиғҪеҒҡеҮәеҶіе®ҡжҖ§еҠЁдҪңзҡ„зҗғе‘ҳпјҢдёҚд»…еёҰжқҘжҲҳз»©жҸҗеҚҮпјҢд№ҹиғҪеёҰжқҘзҘЁжҲҝгҖҒиөһеҠ©дёҺе“ҒзүҢжәўд»·гҖӮ

з»“иҜӯпјҡй“Ізҗғд№ӢдёӢзҡ„жҷәж…§дёҖи®°зІҫеҮҶй“Іж–ӯдёҚд»…д»…жҳҜйҳІе®Ҳз»ҹи®ЎиЎЁдёҠзҡ„дёҖдёӘж•°жҚ®зӮ№пјҢе®ғжҳҜеҜ№жҜ”иөӣзҗҶи§ЈгҖҒжҠҖжңҜз»Ҷи…»еәҰе’ҢеҝғзҗҶжүҝеҸ—еҠӣзҡ„з»јеҗҲдҪ“зҺ°гҖӮиҗЁеҲ©е·ҙеңЁдёӯеңәйҷ„иҝ‘зҡ„йӮЈж¬ЎжҠўж–ӯпјҢж—ўжҳҜжҜ”иөӣдёӯзҡ„е…ій”®иҠӮзӮ№пјҢд№ҹжҳҜзҗғйҳҹйЈҺж јдёҺзІҫзҘһзҡ„зј©еҪұгҖӮзҗғиҝ·еҸҜд»Ҙ继з»ӯеңЁеӣһж”ҫдёӯз»Ҷз»Ҷе“Ғе‘ійӮЈдёҖзһ¬й—ҙзҡ„иүәжңҜпјҢж•ҷз»ғеҸҜд»ҘжҠҠе®ғдҪңдёәеҹ№е…»ж–°дәәзҡ„иҢғжң¬пјҢиҖҢжҲ‘们еҲҷеңЁдҪ“иӮІзҡ„иө·дјҸдёӯи§ҒиҜҒиҝҷзұ»з»ҶиҠӮеҰӮдҪ•ж”№еҸҳиғңиҙҹеӨ©е№ігҖӮ